Ça ressemble à la salle d’attente, même si rien n’est inscrit sur la porte. Il y a quelque chose d’irréel ici, un truc flou et que je n’arrive pas à définir. J’entre, le cœur serré comme un poing fou de rage. Mais ce n’est pas de la rage qui écrase mon cœur, c’est de la peur. Il n’y a personne, je suis seul. Tant mieux. Pas un bruit, à part les rumeurs inquiètes de ma propre respiration. J’hésite, puis je m’installe sur l’une des chaises entourant une petite table ovale sur laquelle traînent plusieurs magazines. Ils sont vieux, datés, abîmés. Je regarde le sol. Mes pieds sur le sol. Mes baskets noircies par l’usure. Sur le mur en face de moi, il y a une vieille affiche qui ne tient plus que par une punaise. Elle est incroyable, inouïe. On y voit un couple de baleines encadrant leur baleineau avec la douceur qui peut émaner de ces grosses bêtes-là. Je reste longuement sidéré par l’image, je me demande pourquoi cette affiche, ici.

C’est une blague…

La fenêtre qui donne sur le boulevard est opaque, mais on devine quand même les grilles, derrière le carreau, à l’extérieur. Aucun son ne monte de la ville. Il ne fait pas encore nuit. Tout le monde anticipe le couvre-feu, sûrement. C’est inscrit dans notre système nerveux, au plus profond de nos cellules. Ça fait maintenant partie de nous, depuis le temps. Marcher dehors, la nuit, si la chose redevenait possible, ça nous saisirait tous d’effroi.

Je me sens glacé. Chaque seconde est un trou noir dans lequel je m’engouffre. Est-ce que je vais seulement pouvoir rentrer chez moi, si je m’en sors ?

Si je m’en sors.

Je transpire, de plus en plus. Je pue. Une pellicule de sueur froide, collante et salée, enveloppe désormais tout mon être comme une seconde peau. Je suis dans la gueule de l’angoisse. Au creux de sa langue immense. Elle va m’avaler vivant comme on avale une huître, et je ne me sens guère plus consistant qu’un corps d’huître. Une exécution classique, comme ils font à la télé, le vendredi soir, me ferait moins peur encore que ça, ce que je m’apprête à endurer.

Je n’ai pas dormi depuis plusieurs nuits. En fait, depuis qu’ils ont découvert que j’ai couché avec une fille. Alors ils m’ont emmené au Tribunal du Sens. On m’a condamné, je n’ai pas dit un mot et, dans la foulée, le rendez-vous a été fixé pour m’implanter le mouchard. Si l’on peut appeler ça un rendez-vous. Comment dormir ? Je ne sais pas ce qu’est devenue la fille. Elle s’appelle Michèle. Elle est drôle. J’aime tant la voir.

Je sors l’argent de ma poche, il y a exactement les dix mille euros que coûte l’opération. Si l’on peut appeler ça une opération.

Dans mon caleçon, mon sexe a la trouille. Il recule en moi sans parvenir à s’abriter davantage au fond de son tube de peau, il souhaite rentrer loin dans mon ventre, comme un animal terrorisé. Il ne peut pas. Et dire que dans quelques minutes, je vais devoir le sortir devant un inconnu. C’est irréel, c’est complètement irréel.

Animal terrorisé.

Je suis perdu. Absurdité intégrale. Dans mon esprit transpercé par des langues brûlantes de glace, mille idées se bousculent, je n’y entends plus rien.

Si je m’en sors, je croirai en Dieu. Je suis en train de prier, je me surprends, moi, en train de murmurer des suppliques. Je vais me prosterner, implorer une puissance supérieure, jusqu’à devenir ivre, cinglé, détaché du monde, ce monde mauvais dans lequel je suis né, avec ses devoirs aux dents tranchantes et les salles d’attente qui rendent fou. J’inspire lentement, par le ventre. Quelqu’un a dit une fois, à la télévision, quand j’étais petit, de respirer par le ventre pour gérer son stress. Je peine à remplir mes poumons d’air. Je fais des petits « o » avec ma bouche pour expirer. Ça va aller mec, ça va aller. Ne te dégonfle pas.

Devrais-je croire dans le même dieu que ceux qui disent la Loi du Sens ? Moi, je voudrais juste un dieu sympa, consolant, qui me tape sur l’épaule, il me dirait doucement : « Allez, c’est tout, ce n’est pas grave, tiens, prends un peu de lumière, ça va te réchauffer. »

Ça existe un dieu comme ça ?

Non. Le dieu du Sens est froid. Et puis Dieu !… Mais de quoi je parle ?

Je vais m’enfuir, je crois.

Mais s’ils me reprennent ? Je suis mort. Aucun doute là-dessus. Allez, non, je suis fort, j’ai du cran, je connaissais les risques, ça va aller. Il y en a d’autres qui y sont passés, parfois plus jeunes encore, et ils s’en sont sortis. Ça va aller.

Écouter le chant des baleines.

J’entends un hurlement. C’était quelqu’un, un être humain, un homme, en train de pousser un cri, un cri de douleur. Un homme très jeune, on dirait, comme moi. Je suis glacé. J’ai des doutes sur ma propre perception. Je me dis que ce n’est pas possible. Je deviens même, une seconde, certain que je n’ai pas entendu ce que je viens d’entendre. Ça venait du fond du couloir. Le cabinet. Non, ce n’est pas possible. Je me lève, me rassieds, me relève. De grosses gouttes de sueur sillonnent mon visage comme un champ labouré par la herse. Je passe devant le petit miroir qui se trouve dans la salle d’attente, littéralement défiguré par la peur. Je vais ouvrir la porte, sortir d’ici, courir et ne plus m’arrêter.

Allez… J’y vais…

Une vague de larmes monte à l’assaut de mes yeux comme une puissante lame de fond. Je suis foutu. Déferlé. Ça se dit déferlé ? Faire des petits « o ». M’apaiser. Mer calme. Baleines. Se concentrer là-dessus, et rêver loin, m’évader une petite heure au fond de l’océan, loin d’ici, juste une heure, puis revenir à la surface après, dans ma tête, quand tout sera fini.

Je me souviens clairement avoir entendu quelqu’un hurler. Évidemment, quelqu’un a hurlé. Je prends un magazine. C’est le mensuel La Nouvelle Foi. On avait plein de numéros, à la maison. Mes parents les lisaient, aux toilettes. C’est là qu’ils ont pris contact avec le Sens. Je les envie si ça se trouve. Ce numéro-ci a plus de cinq ans. La couverture est toute gondolée, roide, tachée d’auréoles jaunâtres. Elle a absorbé des litres de sueur sécrétée par les mains terrorisées de tous mes prédécesseurs. Ont-ils survécu à l’intervention ? J’aimerais tellement les voir, même un seul, avoir son avis, son témoignage. Mon Dieu, oui ! – Mon Dieu… – Il me dirait : « Tout s’est bien passé. J’avais un peu peur au début, car le mouchard est quand même gros comme une noix… Mais le docteur Schvetski ne m’a pas trop abîmé. J’ai perdu du sang, ma queue garde les stigmates de l’intervention… Tu sais, ces stries si caractéristiques… Mais Dieu merci, pas d’hémorragie grave, pas trop de séquelles, j’ai survécu. Après ça, ma femme et moi avons émigré à TheloniousTown. Là-bas, on peut encore le faire comme ça, comme on veut… Tu sais… le sexe… On a pu obtenir un titre de séjour, et j’ai eu un contrat de travail. Une fois là-bas, on a recommencé à vivre. Et puis il y a des docteurs qui clandestinement peuvent enlever le mouchard aux migrants… La région est très agréable, le travail est gratifiant pour ma femme et moi, nos enfants sont merveilleux. Je n’ose imaginer ce qui nous serait arrivé si nous étions restés sur le vieux continent… »

J’entends un nouveau hurlement, il coupe mes rêveries avec brutalité.

Le magazine me tombe des mains. J’ai tourné ses pages frénétiquement sans rien voir du tout, la force de lire m’a quitté. Je le ramasse, la couverture accuse de nouveaux plis. Les choses commencent à tourner autour de moi. Des gouttes de sueur ruissellent sous mes aisselles, dégoulinent le long de mon cou et s’écoulent sur mon front. Cette fois-ci, je me tire.

Trop tard. Des pas dans le corridor. J’entends des bruits, des rumeurs. Un râle. Des portes qui claquent. Je donnerais tout pour être une heure plus tard. Si je m’en sors, je serai l’homme le plus heureux du monde.

Je vérifie l’argent, dans ma poche. Peut-être qu’un billet s’est évaporé depuis tout à l’heure ? Bien sûr que non. Il y a le compte.

J’entends siffloter. Quelqu’un a siffloté et mon cerveau explose.

La porte de la salle d’attente s’ouvre et, dans l’encadrement, un homme grand et fort apparaît. Ma vue se trouble, il est découpé aux ciseaux et superposé au décor. J’inspire avec violence pour résister, ne pas sombrer.

Il a une quarantaine d’années, un bouc grisonnant. Il se tient bien droit et semble plutôt costaud. Il s’essuie les mains avec un torchon de cuisine taché de sang et me regarde d’un œil froid. Pas cruel, mais distant. Il s’en fout de moi. Il me regarde comme un poulet à décapiter, un mouton à égorger, un poisson à écailler. Il parle enfin, me demande si j’ai l’argent, je fais « oui » de la tête. Il m’invite à le suivre dans le corridor ; je me lève, le monde tourne toujours plus vite autour de moi, l’affiche invraisemblable des cétacés valse une dernière fois au fond de mes yeux traumatisés. Je dois me reprendre. Je suis un homme, j’irai jusqu’au bout. Je n’ai plus le choix. Je n’ai plus le choix.

« C’est par là, entrez. »

Respirer par le ventre. Descendre dans l’océan. Dans une heure, tout sera fini. Une petite heure.

Je serai peut-être mort ou agonisant, caché dans un égout, dans une benne publique, comme font tous ceux qui ne s’en sortent pas. Morts au fond d’une poubelle, de bon matin, des litres de sang entre les jambes.

« Vous avez l’argent ? »

Je sors la petite liasse de billets de mon jean, la plus grosse somme d’argent que je n’ai jamais manipulée. Toutes mes économies, tout mon travail, toutes ces dettes contractées, tous ces sacrifices – il y en a eu de très douloureux, que je n’évoquerai jamais à personne – et voilà : c’est donné. C’est fini. Ce n’est plus à moi. Le docteur regarde négligemment le petit rouleau de billets confectionné avec soin – c’est ridicule –, il fait une moue un peu lasse, puis jette finalement l’argent dans un tiroir. Les billets tombent mollement sur un matelas d’autres billets. Il doit y avoir toute la recette de la journée dans ce tiroir. Un tiroir dans une armoire de cuisine. Je regarde autour de moi. La salle d’intervention est une cuisine ! Au centre, un long fauteuil de clinique, articulé, amovible, avec de larges accoudoirs, des étriers au bout et une grosse lampe braquée au centre. Sur le bassin du condamné.

« Déshabillez-vous et installez-vous », dit le docteur Schvetski, avec le ton mécanique de l’habitude. Il nettoie ses gants dans un évier empli de mousse et duquel se dégage une odeur chimique, chlorée, assez agressive.

J’enlève avec maladresse mes baskets, mes chaussettes, puis mon jean. Enfin, mon caleçon. Je dis : « Je me suis lavé avec le produit, vous savez… » Le ton de ma voix est méconnaissable et pathétique. Le docteur Schvetski s’esclaffe presque, il n’est pas dupe, tous ses clients doivent lui sortir ce genre de phrases débiles et inutiles. Dire quelque chose, coûte que coûte. Survivre. J’ai peut-être envie d’entendre encore ma voix tant que c’est possible. Ce n’est déjà plus ma voix.

Il faut arrêter de penser que ça peut mal tourner. Ça peut aussi se passer sans trop de dégâts.

J’ai froid aux jambes. Je n’arrive pas à rejoindre physiquement le fauteuil d’opération. « Allez-y, allez-y… Installez-vous… », me presse le docteur, remarquant mon hésitation. « C’était quoi les hurlements, avant ? », demandé-je subitement. Ça sort tout seul. Je deviens dingue. Il faut que je me ressaisisse.

« Écoutez, on va être clair tout de suite, jeune homme. Je n’aime pas particulièrement ce que je fais. Je le fais parce que c’est mon boulot. Sincèrement, je serais terrorisé à votre place. C’est normal. Ça ne va pas être drôle. Mais si vous êtes là, c’est que vous l’avez bien cherché, n’est-ce pas ? Vous avez commis une infraction aux règles du Sens, non ? Alors on y va. Et on y va vite. Il n’y a pas que vous. Il y en a d’autres qui suivent. Ça n’arrête pas, c’est même de pire en pire… »

Plus loin : « À croire que vous ne pensez qu’à ça… Vous n’avez rien dans la tête… »

Ma tête. Désormais totalement vide. La petite poubelle, tout près du fauteuil, déborde de linges gorgés de sang. Je contemple les meubles, l’évier fumant de vapeurs chimiques. Une petite table à roulettes sur laquelle se trouvent des tas d’instruments bien alignés. Il y en a de toutes les formes. L’ordre rigoureux des instruments me rassure très légèrement, et je m’en satisfais. N’importe quoi. Ma tête est totalement désertée.

Tant mieux. Simplement : respirer. L’air qui entre en moi est lourd comme de l’eau. Sûrement l’océan qui vient. Avec un papa et une maman baleines dedans. Et le bercement rassurant de leur chant.

« Alors ? », me lance le docteur avec un air de défiance. La conscience du moment présent me rattrape. Alors, je m’installe lentement sur le fauteuil. Maîtrise tes tremblements, préserve le peu de dignité qu’il te reste. Le docteur allume le gros projecteur, qu’il braque en direction de mon pénis. Humiliation totale. Envie de fuir, encore. Puis le souvenir de la mort par contumace pour ceux qui s’enfuient. Rien à faire. Je suis coincé dans l’étau de la terreur. Je cherche un peu de pitié dans le regard du docteur.

« Les hurlements que vous avez entendus, ce n’est pas systématique. Si vous faites bien ce que je dis, vous n’aurez pas du tout envie de hurler, normalement. Même si bien sûr, ça ne passera pas tout seul. L’essentiel, c’est de ne pas bouger. Le garçon qui vous a précédé ne m’a pas écouté. Il a bougé. Et alors là, c’est une autre histoire. Une tout autre histoire… Mais vous, vous n’allez pas bouger, n’est-ce pas ?… » Je fais « non » de la tête. La délicate poésie des baleines absorbe le souvenir affreux des hurlements. J’écoute en moi-même. Aucun doute. Le sourd murmure qu’elles émettent du fond de l’océan monte en moi comme les mots d’une mère qui secourt son enfant. La nature est bien faite.

Même si mon corps en réchappe, mon esprit est ébranlé à jamais.

Le docteur enfile ses gants, ses gants de cuisine ou de travaux manuels, des gants en plastique, ils sentent je ne sais quoi, ça pue. Je manque d’air. Mes pieds se placent dans les étriers. Le docteur Schvetski chausse de petites lunettes, il rapproche la petite table à roulettes avec les instruments bien rangés dessus. Il saisit mon pénis et l’oriente vers lui et, de l’autre main, palpe mon bas-ventre au niveau de la vessie, j’imagine, je ne sais pas, je n’y connais rien. Il cherche. À un moment donné, il s’arrête, appuie un peu plus fort. Et il trouve. « Ça va venir là », dit-il tout bas pour lui-même. Je regarde vers le ciel au plafond, loin, loin d’ici. Je cherche la sortie vers le large, je ne la trouve pas. Alors j’entends ma voix qui demande si je ne peux pas avoir de l’alcool, même un peu, juste un verre d’alcool fort. Le docteur cesse ses manipulations, me regarde avec fatigue. « Vous plaisantez ? De l’alcool… D’une part, je n’en ai pas, et d’autre part, vous savez bien que le Sens interdit d’en boire… J’entends vraiment de tout ici… Mais là… j’avoue…

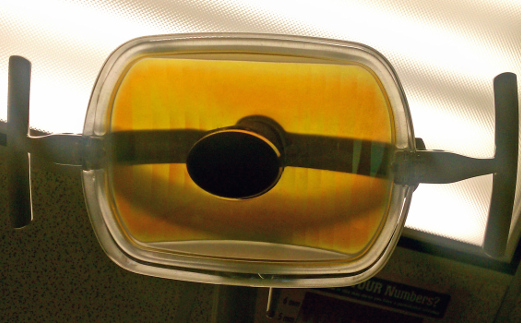

— Pardonnez-moi, Monsieur… », je bafouille. Je ne veux pas le mettre de mauvaise humeur. Le docteur Schvetski ne m’entend pas, il s’empare d’un outil en métal couleur cuivre, long d’environ vingt-cinq ou trente centimètres, avec au bout une sorte de pince en forme de grosse goutte, de la taille d’une balle de ping-pong. Et dans la pince : le mouchard. Tout rond, tout lisse, avec juste un numéro de série gravé dessus. J’écarquille les yeux. Je ne crois pas ce que je vois. Le docteur fait pression sur le mécanisme, l’appareil fonctionne comme une pince à glaçon.

Faire un « o » avec ma bouche. Expirer.

« On est prêt ? », me demande-t-il.

C’est donc ça qu’il va me passer. Impossible. Mes muscles sont contractés d’horreur, je vais arracher les accoudoirs du fauteuil. Je rouvre les yeux, le docteur Schvetski attend toujours ma réponse, l’air navré. D’une voix misérable et faible, je réponds « OK ». Le docteur saisit alors mon sexe d’une main et son instrument de l’autre, l’air satisfait de pouvoir enfin s’y mettre. « Quand je vous dirai de ne pas bouger, ne bougez surtout pas, même si vous en avez envie, même si vous en avez envie plus que tout, c’est bien compris ? » Je dis « oui », servile, tétanisé. Je ferme les yeux. Me concentrer. Les baleines. L’eau primitive où l’on entend les premiers sons, où rien ne peut nous arriver, mais les baleines n’arrivent pas, le docteur Schvetski me dit « On y va », et je me cramponne de toutes mes forces aux accoudoirs pour ne pas tomber dans le vide.

■

Efficace ! Même quand on est une femme !.. On espère que pour une fois, la fiction n’anticipe pas la réalité…

Je me suis prise au jeu, la tension monte, on s’y croirait!

Aïe ! ça doit piquer ! Heureusement que cette torture est le fruit de ta très grande imagination ! Le texte est très amené, on s’y voit dans cette salle d’attente puis dans le cabinet, le ressenti est très bien décrit, ça fait peur …

Je me réjouis d’avoir enfin lu ces lignes tant attendues et je dois dire de plus en plus inspirées, même si elles font froid dans le dos!

J’attends le prochain « bébé » avec impatience…

Ce texte provoque un certain malaise, au delà de l’effroi lié à l’opération à venir… Que vise l’auteur ? Une nouvelle efficace dans tous les cas.

Terrible !

[…] déjà lu « Le Chant des baleines » de Stéphane Croenne dans Angle Mort n°9 (il est toujours disponible sur le site d’Angle […]